はじめに

上司から「うちの会社のWebサイトを作りたい」と指示を受け、さっそく制作会社に相談の連絡をしました。初回のヒアリングで、制作会社の担当者からこう聞かれます。

「どんなサイトを作りたいですか?コーポレートサイト的なものですか、それとも会員機能のあるシステム的なものですか?」

会話が進むにつれ、「ホームページ」「Webサイト」「Webアプリケーション」といった言葉が飛び交い、何がどう違うのか分からず戸惑った経験はありませんか?

実は、この違いを理解することが、適切な発注と予算設定の第一歩です。曖昧なまま進めると、途中で「これはホームページではなくWebアプリの開発になります」と言われ、予算が大幅に変わることもあります。

この記事では、Web制作を初めて担当する方にも分かりやすく、ホームページとWebアプリの違いを解説します。

そもそも「ホームページ」「Webサイト」「Webアプリ」って?

言葉の整理から始めよう

まず、言葉の使い方を整理しましょう。

「ホームページ」と「Webサイト」は、日常会話では基本的に同じ意味で使われることが多く、厳密に区別する必要はありません。どちらもブラウザでアクセスするページ全般を指します。

一方で「Webアプリ(Webアプリケーション)」は、ブラウザ上で動くプログラムやシステムを指す言葉です。

ただし、現実には明確な境界線はありません。「このサイトはホームページ」「このサイトはWebアプリ」とスパッと分けられるものではなく、グレーゾーンが存在します。

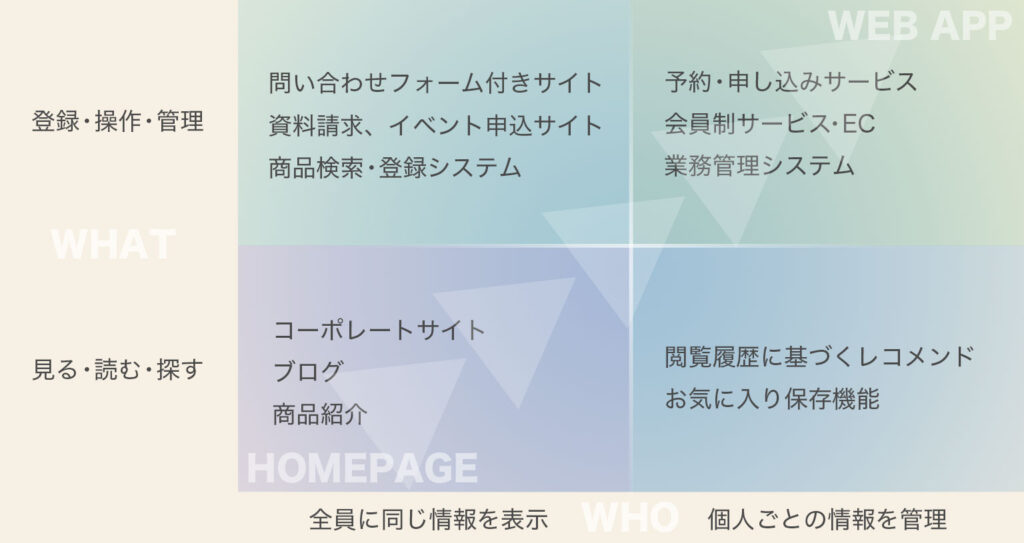

本記事では、理解しやすくするために、「見るためのサイト = ホームページ」「使うためのサイト = Webアプリ」という整理で説明していきます。

Web制作の「今と昔」:なぜこんなに複雑になったのか

実は、ホームページとWebアプリの境界が曖昧になったのには、Web技術の歴史的な変遷が関係しています。

1990年代〜2000年代:HTMLだけで作れた時代

インターネットが普及し始めた頃、WebサイトはHTMLというファイルを書けば完成する、シンプルなものでした。会社案内のパンフレットをそのままデジタル化したような、情報を掲示するだけのページです。

ユーザーができることは「見る」「読む」だけ。せいぜいメールアドレスをクリックしてメールソフトが立ち上がる程度でした。

2010年代以降:「見る」から「使う」への進化

技術が進化し、Webサイトでできることが劇的に増えました。

- ユーザーがログインして、自分専用の情報を見る

- 予約をする、申し込みをする

- 商品を検索して、カートに入れて購入する

- ファイルをアップロードして共有する

こうした機能が一般化し、単なる「ページ」ではなく「プログラム」として動くサイトが主流になっていきました。これがWebアプリケーションと呼ばれるものです。

今:境界が曖昧になった時代

現在では、シンプルなコーポレートサイトにも問い合わせフォームや簡単な予約機能が付いていることが一般的です。

「情報発信」と「機能・システム」の境界が曖昧になり、「これはホームページ?それともWebアプリ?」という分類が難しくなっているのが現状です。

ホームページとWebアプリ、何が違う?

歴史的な背景を踏まえた上で、改めて両者の違いを整理しましょう。

ホームページ(Webサイト)とは

「会社案内のパンフレットのWeb版」というイメージです。

主な役割は情報発信・表示。ユーザーは「見る」「読む」「探す」といった行動が中心になります。

具体例:

- コーポレートサイト(会社概要、事業内容、採用情報)

- ブログ・オウンドメディア

- 商品・サービスの紹介サイト

- 施設や店舗の案内サイト

Webアプリ(Webアプリケーション)とは

「業務システムのブラウザ版」というイメージです。

主な役割は業務処理・データ操作。ユーザーは「使う」「操作する」「登録する」「管理する」といった行動が中心になります。

具体例:

- 予約システム(美容院、飲食店、ホテル)

- 会員管理システム(マイページ、ポイント管理)

- 勤怠管理、在庫管理などの業務システム

- ECサイト(買い物カート、決済機能)

- 物件検索サイト(検索・絞り込み・お気に入り保存)

4つの視点で理解する違い

より具体的に、4つの視点から違いを見ていきましょう。

視点1:ユーザーの行動

ホームページ

- 見る、読む、探す

- 基本的に受動的な行動

Webアプリ

- 登録する、操作する、処理する、管理する

- 能動的にシステムを使う行動

視点2:データの扱い方

ホームページ

- 主に情報を表示するのみ

- 全員に同じ情報を見せる

- データベースを使わないケースも多い

Webアプリ

- データの保存、更新、計算、集計などの処理

- ユーザーごとに異なる情報を扱う

- データベースとの連携が必須

視点3:開発の複雑さとコスト

ホームページ

- 比較的シンプルな構造

- 制作期間:1〜3ヶ月程度

- 費用相場:30〜200万円程度

Webアプリ

- 複雑なロジックとデータ処理

- 開発期間:3ヶ月〜1年以上

- 費用相場:200〜1,000万円以上

視点4:サーバーへの要求

ホームページ

- 一般的なレンタルサーバーで動作可能

- サーバー費用:月額数百円〜数千円

Webアプリ

- データベース処理、セキュリティ対策が必須

- 専用サーバー(VPSなど)が必要なケースも

- サーバー費用:月額数千円〜数万円

比較表でひと目で分かる違い

| 項目 | ホームページ | Webアプリ |

|---|---|---|

| 主な目的 | 情報発信・表示 | 業務処理・データ操作 |

| ユーザー行動 | 見る、読む、探す | 登録する、操作する、管理する |

| データ処理 | 表示中心(全員に同じ情報) | 保存・更新・計算(個人ごとに異なる) |

| 技術的複雑さ | 比較的シンプル | 複雑なロジックとデータベース連携 |

| 開発期間 | 1〜3ヶ月 | 3ヶ月〜1年以上 |

| 費用相場 | 30〜200万円 | 200〜1,000万円以上 |

| サーバー要件 | 一般的なレンタルサーバー | データベース対応、VPSなど |

| セキュリティ | 基本的な対策 | 個人情報保護、認証など高度な対策 |

こんな発注の仕方は失敗します

違いを理解せずに発注すると、どんな問題が起きるのでしょうか。実際の失敗パターンを見てみましょう。

失敗パターン1:「ホームページで」と依頼したが、実はWebアプリが必要だった

ケース:会員制サービスの立ち上げ

ある企業が新しい会員制サービスを立ち上げることになり、担当者は「Webサイトが必要」と考えて制作会社に相談しました。

「ホームページを作りたいのですが」と依頼したところ、ヒアリングが進むにつれて必要な機能が明らかに。

- 会員登録・ログイン機能

- 会員ごとのマイページ

- 予約・申込管理

- 決済機能

- 会員向けコンテンツの配信

制作会社から「これはホームページではなく、Webアプリケーションの開発になります」と説明を受け、見積もりが当初想定の5倍に。

開発期間も3ヶ月から8ヶ月に延びてしまい、プロジェクト全体のスケジュールに大きな影響が出ました。

何が問題だったのか:

「ホームページ」という言葉で依頼したため、制作会社側も最初は簡単な情報サイトを想定。必要な機能を正確に伝えられていなかったことが原因です。

失敗パターン2:「多機能に」と依頼して、高額なオーバースペックに

ケース:中小企業のコーポレートサイト

ある製造業の企業が、会社案内を主目的としたコーポレートサイトのリニューアルを検討していました。

担当者は「せっかく作るなら、将来のことも考えて多機能にしておこう」と考え、以下のような機能を盛り込みました。

- 会員登録・ログイン機能

- ポイント管理システム

- レコメンド機能

- チャットボット

- 多言語対応(5ヶ国語)

結果、見積もりは600万円に。社内で承認を得て開発を進めましたが、完成後に問題が発覚しました。

運用が複雑すぎて社内リソースが追いつかない。

会員登録する理由も薄く、ほとんど登録されず。ポイント制度も運用方針が曖昧で活用されず。多言語ページも更新が追いつかず放置状態に。

結局、高額な投資をしたのに、ほとんどの機能が使われないままという結果になりました。シンプルな情報発信型のホームページで十分だったケースです。

何が問題だったのか:

「将来のため」という曖昧な理由で、実際の運用体制や目的を考えずに機能を盛り込んだことが失敗の原因。オーバースペックになり、使われない高額投資となってしまいました。

御社に必要なのはどっち?3つの質問で判断

では、御社に必要なのはホームページでしょうか、それともWebアプリでしょうか?次の3つの質問に答えてみてください。

質問1:ユーザーに「してもらいたいこと」は何ですか?

見る・知る・問い合わせる

→ ホームページ寄り

例:

- 会社の事業内容を知ってもらう

- 商品・サービスの特徴を理解してもらう

- 採用情報を見て応募してもらう

- 問い合わせフォームから連絡してもらう

申し込む・予約する・会員情報を管理する

→ Webアプリ寄り

例:

- オンラインで予約を完結させる

- 会員登録して自分専用のページを持つ

- マイページで購入履歴や予約状況を確認する

- 複数の条件で商品や物件を検索する

質問2:個人ごとに違う情報を保存・管理しますか?

NO(全員に同じ情報を表示)

→ ホームページ寄り

例:

- 会社概要や事業内容は全員に同じものを見せる

- ブログ記事は誰が見ても同じ内容

- 商品情報は誰にでも公開

YES(ユーザーごとに異なるデータを扱う)

→ Webアプリ寄り

例:

- 会員AさんとBさんで、マイページの内容が違う

- ユーザーごとに予約履歴や購入履歴を保存

- ユーザーの行動履歴に基づいてレコメンド表示

質問3:将来的な拡張性をどこまで考えますか?

当面は情報発信のみ、拡張は数年先

→ ホームページから始めて段階的に

例:

- まずは会社案内と問い合わせフォームだけ

- 反応を見ながら、将来的に機能を追加するか検討

- 初期投資を抑えて、効果を確認してから次のステップへ

初期から会員機能や予約機能が必要

→ Webアプリとして設計

例:

- サービスの核として、最初から会員機能が必須

- ビジネスモデル上、予約システムがないと成立しない

- 初期投資をしっかり確保して、本格的なシステムを構築

小さく始めて、反応を見ながら機能追加

→ 最小構成のWebアプリ + 段階的拡張

例:

- まずは情報発信型のホームページでスタート

- ユーザーの反応や要望を見ながら、必要に応じて機能追加

- 初期はコストを抑え、段階的に投資する計画

具体例で理解する:業種別の判断例

最後に、具体的な業種でどう判断するかを見てみましょう。

例1:製造業のコーポレートサイト

実現したいこと:

- 会社概要、事業内容、製品紹介

- 採用情報の掲載

- 問い合わせフォーム

- ニュース・お知らせの更新

判断:ホームページ

ユーザーは情報を見るだけで、個人ごとのデータ管理は不要。問い合わせフォーム程度の機能であれば、ホームページの範囲内で実現可能です。

WordPressなどのCMSを使えば、社内でニュースやブログの更新も簡単に行えます。

例2:美容院の予約・顧客管理システム

実現したいこと:

- オンラインで予約を受け付ける

- 顧客ごとの来店履歴、施術内容を管理

- 予約状況をリアルタイムで確認

- 顧客マイページで予約確認・変更

- メール・SMS での予約リマインド

判断:Webアプリ

顧客ごとに異なるデータを保存・管理し、リアルタイムな処理が必要。これは完全にWebアプリケーションの領域です。

予約管理の複雑なロジック、顧客データの安全な管理、決済機能の実装など、本格的なシステム開発が必要になります。

例3:不動産会社の物件検索サイト

実現したいこと:

- 物件情報の一覧表示

- エリア、価格、間取りなどの検索・絞り込み

- お気に入り登録機能

- 物件の詳細情報表示

- 問い合わせフォーム

判断:Webアプリ

一見すると情報表示が中心ですが、複雑な検索・絞り込み機能があり、データベースとの連携が必須。ユーザーごとのお気に入り保存機能もあります。

これはWebアプリケーションとして設計すべきケースです。検索のパフォーマンス、データの更新頻度、大量の物件データの管理など、技術的な要件も高くなります。

まとめ:「違い」より「自社の目的」が大切

ホームページとWebアプリの違いを理解することは重要ですが、厳密な分類にこだわる必要はありません。

重要なのは、「ユーザーに何をしてもらいたいか」「どんな価値を提供したいか」という御社の目的です。

もし迷ったら、まず制作会社に「こういうことを実現したい」と目的を相談してみてください。プロの目線で、ホームページで十分なのか、Webアプリとして開発すべきなのか、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

弊社は、シンプルな情報発信型のホームページから、複雑な機能を持つWebアプリケーションまで、どちらにも対応しています。御社の目的をお聞きした上で、最適な形をご提案いたします。

ホームページとWebアプリ、どちらが必要か迷われている方は、お気軽にご相談ください。